東京海洋大学の特任助教になりました!

おさかな小学校に参加している受講生のみなさんにご報告です!

なんと、すーさんは、10月1日から東京海洋大学(とうきょうかいようだいがく)に新しくできた「水産(すいさん)サステナビリティ寄附講座(きふこうざ)」の「特任助教(とくにんじょきょう)」になりました。

むずかしい字がたくさんならんでいるので、ひとつひとつ説明するね。

東京海洋大学は、東京都港区にある海専門の大学で、海や魚、漁業について研究したり教えたりしています。

水産サステナビリティ寄附講座。水産というのは、漁業や養殖業のこと。「サステナビリティ」というのは、「未来までつづくこと」という意味です。おさかな小学校を運営している「日本サステナブルシーフード協会」の「サステナブル」と同じような意味です。「サステナブル」は「未来までつづく」、「サステナビリティ」は「未来までつづくこと」と、形容詞と名詞の関係にあります。次に、寄附講座ですが、誰かがお金を出してくれて作られたクラス、という意味です。水産サステナビリティ寄附講座は、マルハニチロという会社と、セブンアンドアイという会社がお金を出して、作られました。

特任助教というのは、大学の先生の種類です。小学校にも校長先生や教頭先生や担任の先生がいるように、大学にも教授や准教授や助教や講師がいます。

いま、とれる魚がへっています。いまから40年前、1980年代には、日本では1200万トンの魚がとれていました。それがどんどんどんどん減っていって、今では400万トンくらいしかとれません。魚のとりすぎなどで、海から魚がいなくなってしまっているのです。

水産サステナビリティ寄附講座は、これからもおいしい魚を食べつづけるためにはどうしたらいいのかを研究したり、大人の人や若い人に教えたりするところです。東京海洋大学には、いままで、水産サステナビリティのクラスがありませんでしたが、今年10月から新しくできることになったのです。そこで、水産サステナビリティについて研究したり教えたりできる人、教授になる人と、助教になる人を、募集したのです。

すーさんは8月にその話を聞いて、「もしかしたら今までやってきたことが役に立つかも!?」って思って、応募してみることにしました。魚市場で働いていたことや、MSCという団体で働いていた経験について、手紙にまとめました。『いただきます!からはじめるおさかな学』の本も、「こんな本を書きましたよ!」と伝えるために1冊送りました。

どうなるかな~どうなるかな~とドキドキしましたが、9月になってからお手紙をもらいました。そこには「ぜひ、あなたには、東京海洋大学の特任助教になってほしい」ということが書かれていたのです!

ということで、10月から、大学の先生になります。

といっても、おさかな小学校をやめるわけではありません。大学にいって、研究をしたり、大学生たちに教えたりしますが、土曜日の朝はおさかな小学校をやります。

「え〜!すーさんが大学の先生ってなんかしっくりこないよ~」という声もいただきました。

そうだよね、急にえらくなって、遠い存在になっちゃいそうな気がするよね。

でも、大丈夫、すーさんはこれからもおさかな小学校のすーさんでありつづけます!急にえらそうになったりもしないから、安心してね。

逆に、「すーさんでも大学の先生になれるんだ~」って、大学の先生を身近に感じてもらえたらうれしいです!

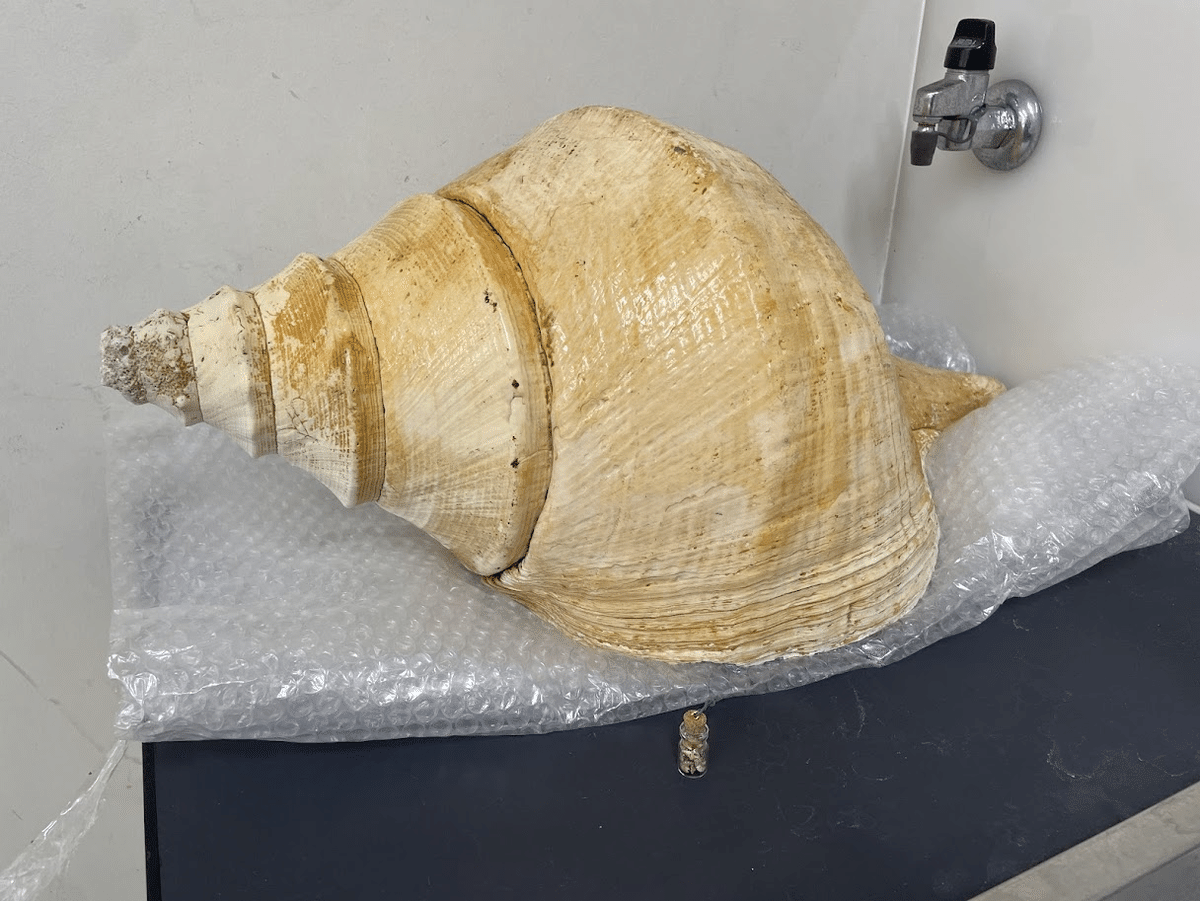

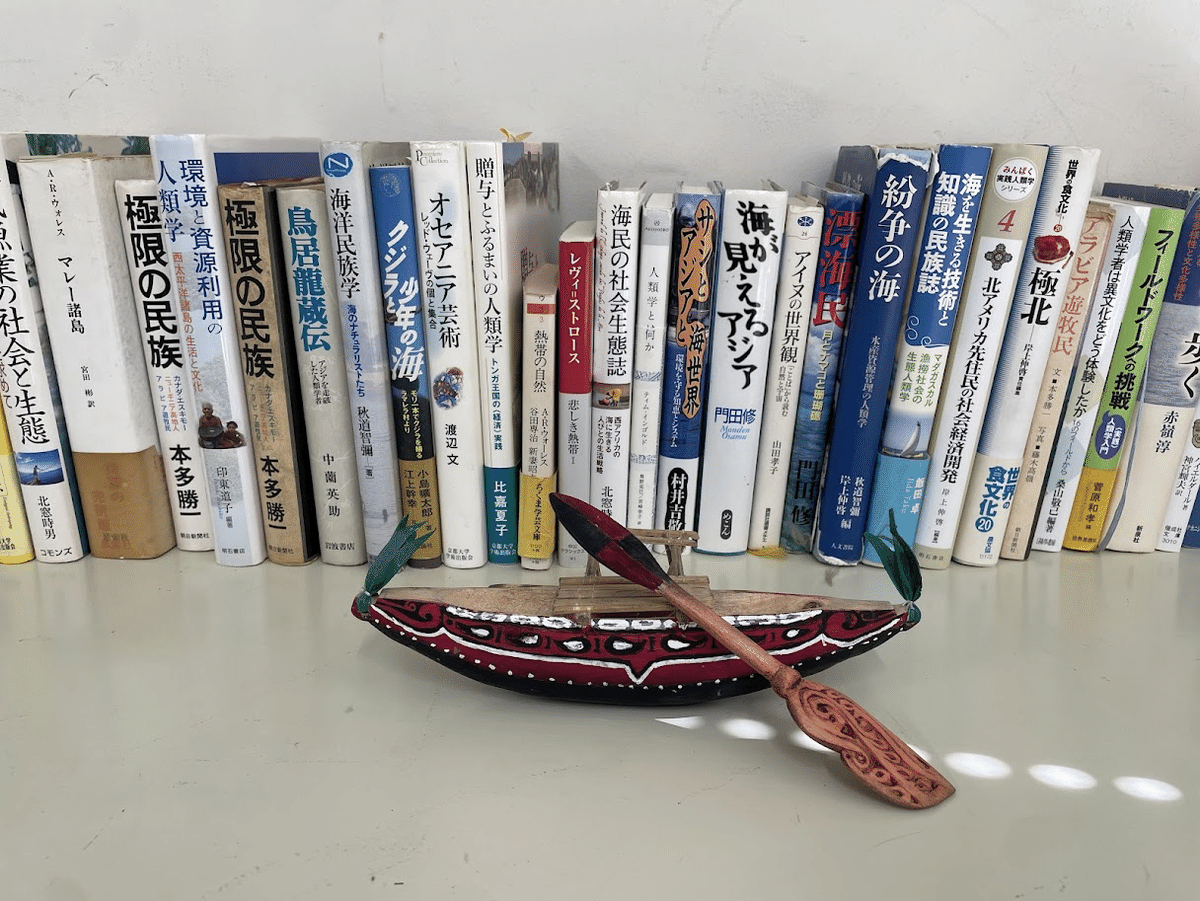

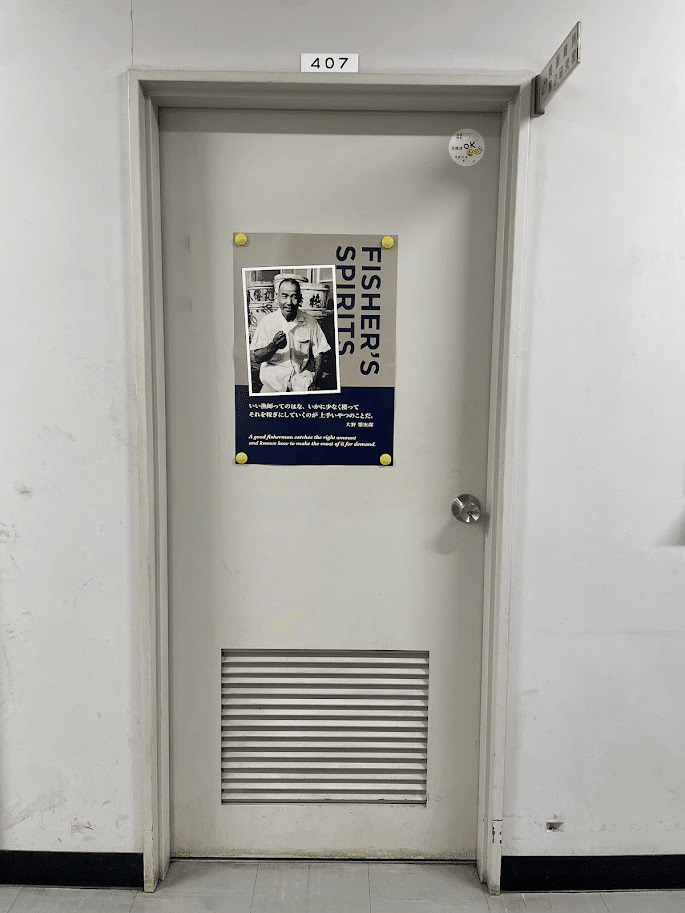

下は、研究室の様子です。まだがらがらです。海鷹祭のときとか、遊びに来てね!(って思ったけど、海鷹祭のときは入れるのかな?どうなのかな?確認するね!)

おすすめの記事

現在記事はありません。